ラナンキュラスの育て方~球根の吸水から開花まで~

ラナンキュラスは、薄い花びらが無数に重なった花姿が美しい、春を代表する球根植物です。

鮮やかな花色の繊細な花びらが幾重にも重なる万重咲きは、繊細なのに豪華、上品さや煌びやかさも備えた、とても魅力的な花です。

目次

- 1. 生育サイクル

- 2. 失敗する原因①-ラナンキュラスの吸水-

- 3. バーミキュライトを使った吸水方法

- 4. 失敗する原因②-植え付けが早すぎる-

- 5. 吸水が上手くいった球根

- 6. 用土

- 7. 植え付け

- 8. 水やり

- 9. 肥料

- 10. 害虫

- 11. 月別管理方法

- 12. 育て方まとめ

- 13. 種からも育てます

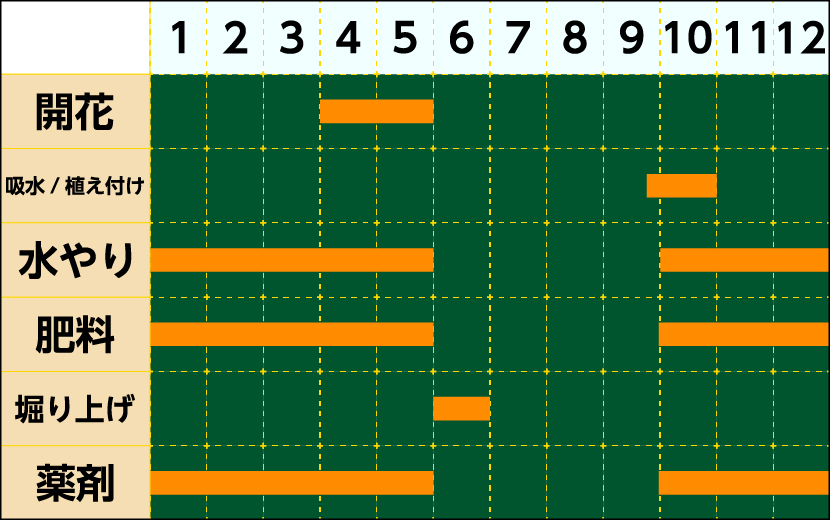

生育サイクル

これがラナンキュラスの1年の大まかなサイクルです。

失敗する原因①ーラナンキュラスの吸水ー

ラナンキュラスは春を代表する球根植物ですが、見頃を迎える春になっても、あまり見かけないように思います。

ラナンキュラス以外にも春の花はたくさんあるので、分散しているのかも知れませんが、原因の一つが球根を腐らせてしまい、春に咲かせられない方が多いのではないかと思います。

ラナンキュラスの球根は購入した時点ではカサカサに乾燥しているため、チューリップやユリの球根のように、購入してすぐに植え付けるのはオススメしません。

購入してすぐ植え付け、水を与えてしまうと、【一気に吸水→急激に膨張→組織が損傷(この段階ですでにアウトかも)→ばい菌が侵入→腐敗】と言った流れが起こりやすくなります。

そのためラナンキュラスは植え付ける前にゆっくり時間を掛けて吸水させた方が成功率が上がります。

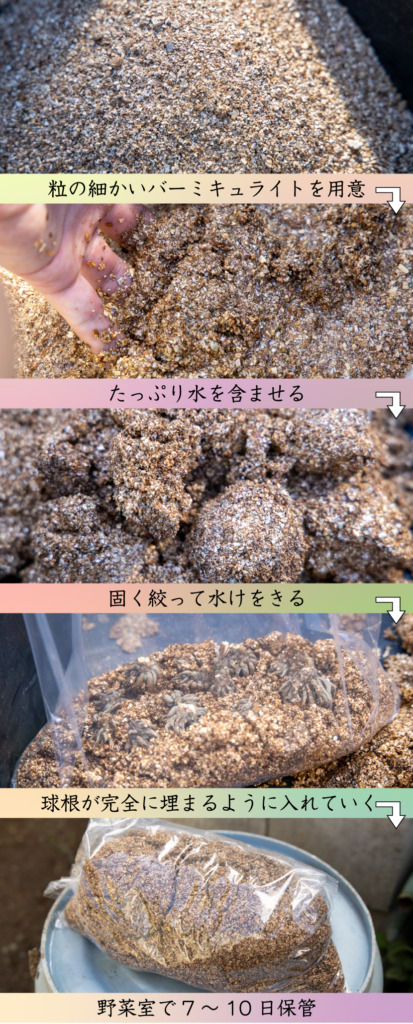

バーミキュライト使って吸水

ラナンキュラスの球根は、バーミキュライトを使ってゆっくり吸水させる方法をオススメします。

バーミキュライトは、高温処理した無菌の用土なので、ラナンキュラスの吸水には最適です。

やり方

- バーミキュライトを目の細かいふるいにかけ、細かい方を使います。(元々細かいバーミキュライトならそのまま使う。)

- バケツなどに移し、十分に水を含ませた後、固く絞って水気を切ります。

- タッパーやポリ袋にバーミキュライトを入れ、次に球根を入れます。再びバーミキュライトを入れ球根が完全に埋まるようにします。(バーミキュライトは惜しまずたっぷり使います。)

- このまま野菜室で7~10日間保存し、ゆっくり吸水させます。

※絞りが甘いと一気に水を吸ってしまうので注意。

失敗する原因②-植え付けが早すぎる-

ラナンキュラスの生育適温は15~20℃となっており、かなり涼しい環境で生育します。

ここ最近は植え付け適期と言われている10月に入っても、平気で30℃近い気温が記録されており、このような気温で植え付けてしまうと高確率で腐ってしまいます。

なので植え付ける際は、10月に入ったらではなく、週間天気を確認しながら、日中が20℃前後で安定してきた日を狙って植え付けてください。

「ゆっくり吸水」と「気温が下がってから植え付け」この2点をしっかり守れば失敗の少ない植物です。

吸水が上手くいった球根

ふっくらピチピチの健康的な球根になっていれば吸水成功です。

失敗した球根にはカビが生えたりねちゃねちゃしたり異臭がしたりするので、すぐ分かります。

ラナンキュラスは吸水時や植え付け時期の読み間違いで腐らせてしまうのが多いので、ここを乗り切れば後は比較的育てやすい植物です。

用土

ウチは毎年、単体の土を配合して、オリジナルの用土を作っていますが、一般に販売されてる草花用の培養土や球根の土で大丈夫です。

土づくりもガーデニングをする上で結構楽しい作業なので、興味のある方はぜひ、一から作ってみてください。

用土の配合比

赤玉土(小粒)6 : 腐葉土 4 : バーミキュライト 1 : バーク堆肥 1

※例年上記の配合で調子良いですが、今年はここに ベラボンプレミアムを 1 を加えてみようと思います。

土作りのポイント

- 赤玉土、バーミキュライトは必ず目の細かいふるいにかけ、みじんを取り除く

- 腐葉土、バーク堆肥は「完熟」と明記されたものを選ぶと安心

- バーミキュライトは、ニッタイ株式会社のGL(粗粒)がおすすめ(個人的に)

肥料

肥料は植え付け時に元肥として施し(その後は肥料ごとの肥効期間に合わせて追肥)、10日~2週間に1回、液体肥料を水やり代わりに与えます。

植え付け

しっかりと吸水が出来、暑さも落ち着いてきたら植えていきます。

植え付ける深さは球根の一番上から2~3cm。

植え付け後はたっぷりと水をやり、10日間くらいは日の当たらない風通しの良い場所で管理します。

ラナンキュラスの最終的な株の大きさは、球根のサイズでほぼ決まるので、球根のサイズによって鉢の大きさは変えてください。

※ガーデニングにおいて、鉢のサイズは「大は小を兼ねない」なので、あまりに大きすぎる鉢は生育が鈍ったり、腐敗するので気を付けてください。

植え替え

蕾が付きだす2月下旬~3月初旬に、1度優しく鉢から抜いてみて、明らかに根詰まりを起こしているなら、一回り大きい鉢に植え替えます。

まだスペースに余裕がありそうなら、そのまま最後まで育てましょう。

水やり

水は土の表面が乾いたら、鉢底から流れるまでたっぷり与えます。

水切れを起こすと、すぐに葉がしおれるのでこまめに確認するのが大切です。

かといって水のやりすぎは過湿で球根が腐敗する原因になるので注意してください。

害虫

ラナンキュラスには、ハモグリバエの幼虫がよくつきます。

ハモグリバエの幼虫は、葉っぱを掘り進むように食害し、食害にあった箇所は光合成が出来なくなり株の生育に悪影響をもたらします。

またコガネムシの幼虫に根を食い荒らされる危険もあるため、オルトランなど、浸透移行性の殺虫剤を株元に撒いておきます。

月別管理方法

ラナンキュラス|月別の育て方

- 球根がホムセン、園芸店に並び始めるのでゲットする。

- 10月中の植え付けに備えて7~10日前から吸水を開始。

- 吸水に成功したら元肥を施した土に植え付け。(以降10日に1回薄い液肥を与え続ける)

- 植え付け後10日くらいは日の当たらない風通しの良い所で管理。

- オルトランなどの粒剤を株元に施す。

- 特になし。

日当たりの良い所に置いて、水やりと液肥を与える。

- 腐葉土などでマルチングし防寒。

- 霜が発生しそうな日は室内や軒下などに移動。

- 水やりは朝に行い、夜間に水が残らないように。

- 蕾が上がってくる。

地域によっては3月中に開花する。 - 根詰まりを起こしていたら一回り大きい鉢に植え替え、新しい根の発根を促す。

- 置き肥の追肥を与える。

- 蕾が次々と上がり開花。

- 地上部が枯れるまで肥料を切らさない。

- 地上部が枯れたら晴天日に球根を掘り上げ。

- 土を落とし風通しの良い日陰で1週間乾燥。

- 乾燥させた球根はネットに入れ、風通しの良い場所で保存。

- 乾燥させるとすぐしおれ、過湿にすると球根が腐ります。

特に気温が上がる4月以降は水切れ・過湿の両方に注意。 - 5℃以上15℃以下の低温に一定期間当たらないと花芽が形成されない。

種からも育ててみます

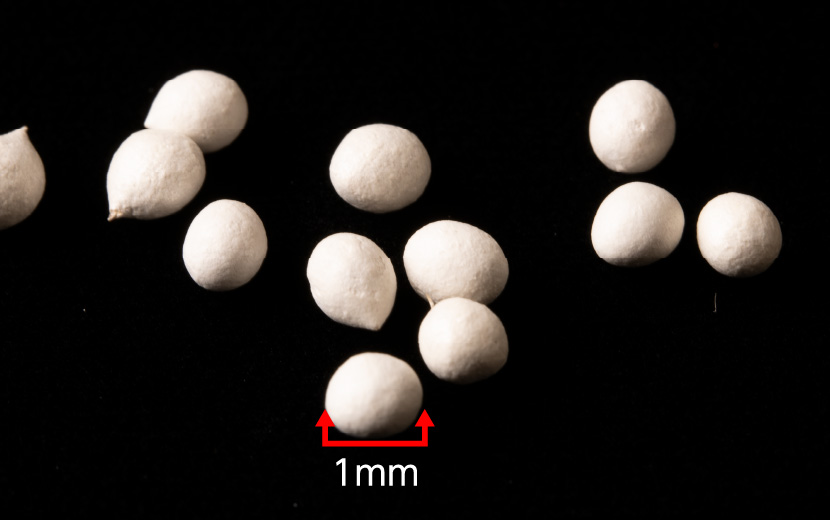

ラナンキュラスの種は発芽に2~3週間かかります。

発芽適温は10~15℃とかなり低く、18℃を超えたら発芽率が落ちるので、難易度は高めです。

普通に播いて育てるなら、気温が適温になる10月下旬頃が良いと説明書には書いてありました。

ただここ数年の尼崎市の気温を考えると、10月下旬でも適温にならなさそうなので、涼しい環境を作って育てる事にします。

用意するもの

種、種まき用土、セルトレーなどの育苗ポット、保冷容器(発泡スチロールやクーラーボックス)、保冷剤、底面給水用トレー、霧吹き

土

土は市販の種まき用土を使います。

自作するなら、「調整済みピートモス2:細かいバーミキュライト1:赤玉土の超小粒1」をブレンドします。

赤玉土の超小粒は店舗ではあまり見かけないので、小粒をふるいにかけて落ちた方を使います。

肥料

肥料は種の生長に合わせて液肥で調整するので、元肥は入れません。

播き方

ラナンキュラスの種は発芽に光を必要とする、好光性種子です。

深植えすると発芽しない可能性があるので、覆土は種が隠れる程度の極薄めにします。

容器に土を入れたら水を吸わせ、軽く押してくぼみを作ります。

くぼみに種を落としていき、5㎜を超えないよう土を被せます。

水やり

水やりは底面給水と、霧吹きを徹底します。

強い水流は土がえぐれて種や芽の流出につながるので、じょうろや散水ノズルの使用は避けます。

水やり一つで台無しになってしまうので、注意しましょう。

保冷容器にれる

クーラーボックスや発泡スチロールなど、保冷性の高いケースに入れ、開いたスペースやトレーの下に保冷剤を入れます。

温度が適温まで下がらないようなら保冷剤を増やし、下がり過ぎるようならタオルを噛ませるなどして調節します。

保冷剤は出来れば朝昼晩の3回、最低でも朝晩の2回は交換して、低温を維持します。

冷気を逃がさないよう、厚口の透明ポリ袋を被せます。

温度測定

地温計を使用して土の温度を測ります。

一番いいのは15℃を維持できることですが、10℃~15℃をキープするようにします。

温度計だと、土との温度に差が出るので、地温計での測定をオススメします。

発芽

2~3週間低温を維持できれば、このようにカプセルを割って芽が出てきます。

屋外で生育できそうな気温なら、乾燥に気を付けながら管理、まだ暑いようなら植物育成ライトを使用して室内で管理します。

種からの育て方まとめ

- 発芽適温は10~15℃と低め。発芽まで2~3週間かかる。

- 育苗ポットに種まき用土を入れ、一粒ずつ丁寧に置く。

- 好光性種子なので深植えは避け、覆土は5㎜程度に。

- 保冷ケースにポットと保冷剤を入れ、低温を維持。

- 水やりは霧吹きと底面給水で行う。

ポイント:

・強い水流は種や芽の流出につながるので注意。

・元肥は入れず、生育に合わせて液肥を与える。

・外に出せる気温になるまで室内管理し、必要なら植物育成ライトを使用。

・正直毎日の手間暇がかかるので、外が適温になるまで待つのがおすすめ。